令和6年9月1日

株式会社K’sマリンサービス

第1章 総 則

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。

(事故等の範囲)

第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。

- (1) 旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。)

- (2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故

- (3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害

- (4) 強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害

- (5) 前記(1)~(3)の事象に至るおそれの大きかった事態

(軽微な事故への準用)

第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。

第2章 事故等発生時の通報

(非常連絡)

第4条 船長は、事故の状況を運航管理者に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。

2 船長の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表「非常連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。

3 運航管理者は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に報告するものとする。インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙)を船舶及び事務所に備え置くものとする。

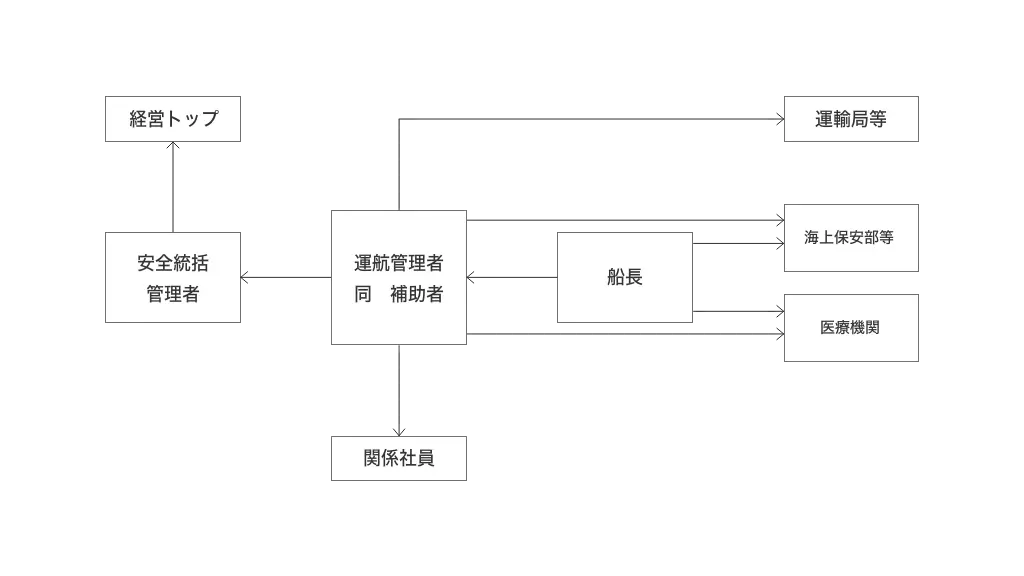

4 非常連絡は、原則として、次表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。

非常連絡表

(非常連絡事項)

第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。

- (1) 全事故等に共通する事項

- ① 船名

- ② 日時

- ③ 場所

- ④ 事故等の種類

- ⑤ 死傷者の有無

- ⑥ 救助の要否

- ⑦ 当時の気象・海象

- (2)事故等の態様による事項

| 事故等の種類 | 連絡事項 | |

|---|---|---|

| a | 衝突 | ① 衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況) ② 船体、機器、車両の損傷状況 ③ 浸水の有無(あるときはd項) ④ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) ⑤ 自力航行の可否 ⑥ 相手船の船種、船名、総トン数、(用)船主・船長名(できれば住所、連絡先) -船舶衝突の場合 ⑦ 相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等) -船舶衝突の場合 |

| b | 乗揚げ | ① 乗揚げの状況(乗揚げ時の針路、速力、海底との接触個所、船体傾斜、吃水の変化、陸岸との関係等) ② 船体周囲の水深、底質及び付近の状況 ③ 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮及び波浪の影響 ④ 船体、機器、車両の損傷状況 ⑤ 浸水の有無(あるときはd項) ⑥ 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 ⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) |

| c | 火災 | ① 出火場所及び火災の状況 ② 出火原因 ③ 船体、機器、車両の損傷状況 ④ 消火作業の状況 ⑤ 消火の見通し |

| d | 浸水 | ① 浸水個所及び浸水の原因 ② 浸水量及びその増減の程度 ③ 船体、機器、車両の損傷状況 ④ 浸水防止作業の状況 ⑤ 船体に及ぼす風浪の影響 ⑥ 浸水防止の見通し ⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) |

| e | 強取、殺人傷害、暴行等の不法行為 | ① 事件の種類 ② 事件発生の端緒及び経緯 ③ 被害者の氏名、被害状況等 ④ 被疑者の人数、氏名等 ⑤ 被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等 ⑥ 措置状況 |

| f | 人身事故 (行方不明を除く) | ① 事故の発生状況 ② 死傷者数又は疾病者数 ③ 発生原因 ④ 負傷又は疾病の程度 ⑤ 応急手当の状況 ⑥ 緊急下船の必要の有無 |

| g | 旅客、乗組員等の行方不明 | ① 行方不明が判明した日時及び場所 ② 行方不明の日時、場所及び理由(推定) ③ 行方不明者の氏名等 ④ 行方不明者の遺留品等 |

| h | その他の事故 | ① 事故の状況 ② 事故の原因 ③ 措置状況 |

| i | インシデント | ① インシデントの状況 ② インシデントの原因 ③ 措置状況 |

第3章 事故の処理等

(船長のとるべき措置)

第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体、車両の保全のために船長が講ずべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

- (1)海難事故の場合

- ① 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討

- ② 人身事故に対する早急な救護

- ③ 連絡方法の確立(船内及び船外)

- ④ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導

- ⑤ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施

- (2)不法事件の場合

- ① 被害者に対する早急な救護

- ② 不法行為者の隔離又は監視

- ③ 連絡方法の確立(船内及び船外)

- ④ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止

- ⑤ 不法行為が継続している場合、中止を求める不法行為者への説得

(運航管理者のとるべき措置)

第7条 運航管理者は、通常連絡、入港連絡等の船長からの連絡が異常に遅延している場合又は連絡なしに入港が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のために必要な措置を講じなければならない。

2 運航管理者は、前項の措置を講じたにもかかわらず船舶の動静を把握できないときは、直ちに関係海上保安官署等に連絡するとともに第4条(非常連絡)に従って関係者に通報しなければならない。

3 事故の発生を知ったとき又は船舶の動静が把握できないときに運航管理者がとるべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

- (1)事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析

- (2)海上保安官署への救助要請

- (3)行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配

- (4)必要人員の派遣及び必要物資の補給等

- (5)船長に対する必要事項の連絡及び助言

- (6)医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置

- (7)乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知

(事故処理組織)

第8条 事故処理の組織、編成及び職務は次表のとおりとする。

事故処理組織表

| 職務 | |

|---|---|

| 経営トップ | 総指揮 社長 |

| 安全統括管理者 運航管理者 | 安全統括管理責任者 業務課長 総指揮補佐又は総指揮 運航管理者 営業部員 |

| 救難対策班 班長 業務課長 班員 営業部員 | 事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。 |

| 旅客対策班 班長 業務課長 班員 営業部員 | 旅客及び被災者の把握、被災者の救護、欠航便の旅客処理その他旅客(車両)対策に関すること。 |

| 庶務対策班 班長 総務課長 班員 業務課長 〃 営業部員 | 被災者の近親者への連絡及び世話、報道関係者の応待(発表を除く。)、救援関係物資の調達・補給、その他庶務に関すること。 |

(医療救護の連絡等)

第9条 船長及び運航管理者は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力を要請することとし、不在の場合は別表「医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。

(現場の保存)

第10条 船長及び運航管理者は、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。